数据存储发展阶段

一、人工管理阶段

在计算机出现之前,人们运用纸张等常规的手段对数据进行记录、存储和对加工,利用计算工具(算盘、计算尺)来进行计算,并主要使用人的大脑来管理和利用这些数据。20世纪50年代中期,早期的计算机主要用于科学计算。当时没有磁盘等直接存取设备,只有纸带、卡片、磁带等外存,也没有操作系统和管理数据的专门软件。数据处理的方式是批处理。

该阶段管理数据的特点如下:

(1)数据长期不保存。

(2)无专门数据管理软件系统。

(3)数据无法共享。

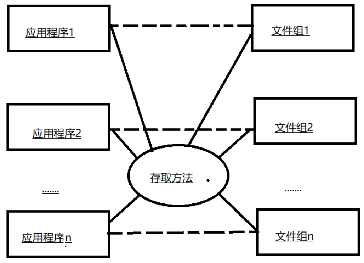

二、文件系统阶段

20世纪50年代后期到60年代中期,随着计算机硬件和软件的发展,磁盘、磁鼓等直接存取设备开始普及,计算机不仅用于科学计算,还大量用于管理、分析社会经济数据。这一时期的数据处理系统是把计算机中的数据组织成相互独立命名的数据文件,并按文件的名字来进行访问,对文件中的记录进行存取。

数据可以长期保存在计算机外存上,支持通过文件系统对数据进行反复处理,支持文件的查询、修改、插入和删除等操作。文件系统实现了记录内数据的结构化,但从文件的整体来看却是无结构的。其数据面向特定的应用程序,因此数据共享性、独立性差,且冗余度大,管理和维护的代价也较大。

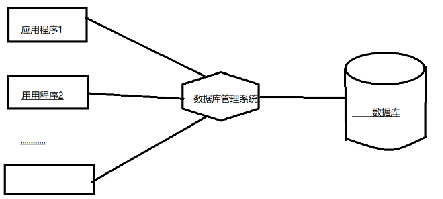

三、数据库系统阶段

自20世纪60年代后期以来 ,计算机性能得到进一步提高,更重要的是出现了大容量磁盘,存储容量大大增加且单位存储字价格下降。为了满足和解决实际应用中多个用户、多个应用程序共享数据的要求,克服文件系统管理数据的不足,使数据能为尽可能多的应用程序服务,发展了数据库管理技术。

数据库的特点是数据不再只针对某一个特定的应用,而是面向所有应用,具有整体的结构性,共享性高,冗余度减小,具有一定的程序与数据之间的独立性,并且对数据访问进行统一的控制。

此阶段数据管理的特点如下:

(1)数据结构化(数据库系统与文件系统的本质区别)。

(2)数据共享性高、冗余少且易扩充。

(3)数据独立性高。

四、总结

数据管理的3个阶段 | 人工管理(20 世纪 50 年代中期) | 文件系统(50 年代末至 60 年代中期) | 数据库系统(60 年代后期) |

应用背景 | 科学计算 | 科学计算、管理 | 大规模数据、分布数据的管理 |

硬件背景 | 无直接存取存储设备 | 磁带、磁盘、磁鼓 | 大容量磁盘、可擦写光盘、按需增容磁带机等 |

软件背景 | 无专门管理的软件 | 利用操作系统的文件系统 | 由 DBMS 支撑 |

数据处理方式 | 批处理 | 联机实时处理、批处理 | 联机实时处理、批处理、分布处理 |

数据的管理者 | 用户/程序管理 | 文件系统代理 | DBMS 管理 |

数据应用及其扩充 | 面向某一应用程序难以扩充 | 面向某一应用系统、不易扩充 | 面向多种应用系统、容易扩充 |

数据的共享性 | 无共享、冗余度极大 | 共享性差、冗余度大 | 共享性好、冗余度小 |

数据的独立性 | 数据的独立性差 | 物理独立性好、逻辑独立性差 | 具有高度的物理独立性、具有较好的逻辑独立性 |

数据的结构化 | 数据无结构 | 记录内有结构、整体无结构 | 统一数据模型、整体结构化 |

数据的安全性 | 应用程序保护 | 文件系统保护 | 由 DBMS 提供完善的安全保护 |

毕设系统定制、课程教学、问题1对1远程解答,可联系村长QQ:330168885

需要购买本课才能留言哦~